يصعب على أي متابع أن لا ينتبه لأمرين في سيناريو الربيع العربي:

الأول تقارب اندلاع شرارة الاحتجاج، والفاصل لم يكن يتعدى عدة شهور، وهذه الفترة في ظروف العالم الثالث البطيء والذي لا يقبل التجديد لا تكون محسوبة. حتى ما اصطلحنا على تسميته “الخطط الخمسية” لا يتحرك ولو خطوة واحدة، وكل شيء بقي حبرا على ورق، ويبدو للاستهلاك المحلي، مثل تدشين استعراضي لمؤسسة لا تبدل من الواقع الضعيف ذرة واحدة.

حتى أن شعارات التحديث وتطوير المؤسسات تذكرنا بأيام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني الملقب بعراب الحداثة. مع أنه كان أول من أنشأ الخط الحديدي عام 1908 بحجة الضرورة لإعادة تصميم خطط الباب العالي، كانت غايته الضمنية نقل الجنود إلى أرجاء إمبراطورية ينخر بها الفساد وعلامات الانحطاط والتخلف. وأعتقد أن محاولات التحديث في فترة الجمهورية الأولى والثانية (حكومات الاستقلال ثم انقلابات الضباط الصغار) لا يعدو أن يكون مجرد تبدل في لهجة الخطاب، وليس أساليب الادارة أو الحكم. وإذا حصرنا الكلام في الفضاء المصري نلاحظ أثر الاتجاه الجبري في تحديد الاتجاه. فالنظام لم يلجا إلى الاتحاد السوفياتي إلا بعد فشل محادثاته مع أمريكا والغرب لتسليح جيشه تسليحا عالي الجاهزية. ورغم التحالف مع الشيوعيين السوفييت كانت السجون مزدحمة باليساريين العرب بتهمة الانتماء لحزب محظور. وعدم وجود أرضية حقيقية لصداقات الدولة هو الذي سهل على السادات اغتيال حكومة ناصر ووأدها، ثم لتبديل خريطة الشرق الأوسط.

الأمر الثاني الصدع العجيب في مصير هذه الاحتجاجات. فقد انتهت نهاية سلمية في دول الحزام الوطني (وهو اسم تجاري يطلق على الموالين للغرب – أو ما يسميهم الإعلام في الفترة الراهنة بالرماديين). ولكنها انتهت في الحزام القومي – أو الحكومات الإيديولوجية بفوضى خلاقة – وهو اصطلاح أمريكي بامتياز، ويأتي لتتويج مجموعة اصطلاحات رومنسية سابقة مثل نهاية الإيديولوجيا ونهاية التاريخ والإنسان الأخير وسوى ذلك. وكان من ثمار هذه الفوضى موت 84 شخصا يوميا في دول النزاع. ويلاحظ أن هذا التعداد المخيف في عدد الضحايا يقتصر على الحكومات التي تربطها علاقات ودية إما مع روسيا أو إيران. ويمكن القول إن الربيع العربي لم يكن إلا وسيلة لاستنزاف التحالف غير الغربي، إن لم يكن طريقة غير مباشرة للحد من صعود القوة الإقليمية في إيران، وتنفير المجتمع العربي منها، ثم إحكام الحصار على الاقتصاد الروسي. فسعر الروبل الأخذ بالتعافي بجراء الإصلاحات الفيدرالية وسياسة الحد من التسلح وتصفير المشاكل مع الغرب بلغ عام 2015 أقل من 50 لكل دولار أمريكي، ومتوسط سعره في تلك الفترة لم يتجاوز 60 روبلا. لكنه شهد تراجعا محزنا بلغ في نهاية كانون الأول عام 2023 بعد حرب أوكرانيا 101 روبل لكل دولار. ووصل تراجعه خلال 12 شهرا لما ينوف على 24%. وأي كلام عن ارتفاع سعر الروبل بعد الحرب يأتي في باب السياسة وليس السوق ولا الاقتصاد. وأورام الاقتصاد الروسي ليست أقل من اللقمة المرة التي يتجرعها الاتحاد الأوروبي. ولكن فيما يخص الروبل عادت الازدواجية التي حفرت ثقبا بجدار الاقتصاد السوفياتي. وحاليا يبلغ الفرق بين السعر الحر والرسمي حوالي 20%. بمعنى أن الاقتصاد المفقود يشكل تقريبا ربع الاقتصاد الوطني. وهذه نقطة عمياء قد تحد من قدرة الدولة على فهم وتوقع ما يحصل.

ولذلك يصعب جدا أن لا أرى ما يجري تحت الطاولة. فالفوضى الخلاقة ليست شيئا طارئا. ولا أفهم لماذا غاب عنا هذا الاسم الرومنسي في فترة الجمهورية الثانية، وبالأخص بعد قرارات التأميم والتعريب وتحديد سقف الملكية وحصر صرف العملة بالمصرف المركزي وإلغاء الأحزاب.

والأهم من ذلك أن انقلابات العسكر كانت متباعدة. وما يعرف بثورة يوليو جرت على مرحلتين في 1952 و1954. وتبعتها بعد أربع سنوات في عام 1958 بالتحديد ثورة تموز في بغداد، وبعدها بخمس سنوات في 1963 انقلاب البعثيين في سوريا. وربما بعد ست سنوات إضافية وفي عام 1969 أسدل القذافي بانقلاب الفاتح الستار على هذه الدراما. وكأننا بإزاء خطة خمسية لسلسلة من الانقلابات التي تنسخ بعضها البعض.

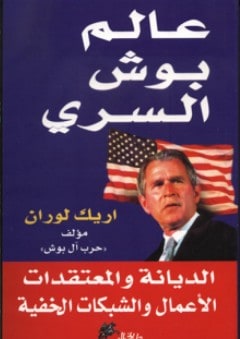

ومع أنها تبنت إجراءات قومية موالية للسوفييت، لم يكن بينها أي تقارب وتآزر. وبالمثل دخلت في شرنقة التآكل الذاتي حتى بلغت المرحلة الحرجة. وكانت تبدل وجهها باستمرار (أربع انقلابات متوالية في العراق خلال تسع سنوات فقط). حتى أنه يحق لنا أن نسميها ديمقراطية بالقوة. فمدة الاستحقاق الرئاسي في أمريكا أربع سنوات، ولكنه لا يزيد على سنتين في العراق. والأهم من ذلك أن تململ العسكر لم يكن يأتي بعده تعديل عميق، إذا استثنينا تغيير الوجوه وما يترتب على ذلك من سياسات في الداخل. وينسحب ذلك على فترات الاستقرار. عدا التجديد للرئيس يطرأ تغيير في وجوه الحكومات والنقابات المرتبطة بها، حتى أن حكم صدام شهد ثلاث انقلابات دموية احتفظت به على رأس هرم متصدع، وجاهز لتبديل ولائه بين عدة معسكرات كما حصل خلال الحرب مع إيران، ثم بعد غزو الكويت. وشهادة بوش الأب والابن تؤكد حيرة وتردد صدام (انظر كتاب “عالم جورج بوش السري” للفرنسي إريك لوران). لذلك أرى أن عبارة الاستقرار عبارة عن خطأ منهجي، ولا سيما أن الحكومات الطويلة كانت أكثر اضطرابا من الحكومات القصيرة. وكان التخبط جديا وجوهريا، ويجري داخل الهرم البيروقراطي.

السؤال الذي يفرض نفسه.. لماذا الاختلاف بين أول وثاني فوضى خلاقة؟؟.

لا يوجد لدي جواب جاهز. فانقلاب العسكر تطور داخل أسوار الجيش، في حين أن الرببع العربي هو من طالب العسكر بحسم الموضوع. وإذا راهنت الانقلابات على إنهاء ما تسميه حكم العوائل، كانت شرارة الاحتجاجات وقطع الشوارع لمنع توارث السلطة. ولا تزال توجد هنا إشارة غير مفهومة. فالعاطفة الشعبية تدين بولائها لما أسميه تعريب الديمقراطية الغربية أو أسلمتها أو على الأكثر هي تحلم بملكية دستورية. ولذلك لا أعتقد أن الخلاف على السياسة، ولكنه على الإدارة. وبالذات قطاع الخدمات المتهالك والذي يغطيه اقتصاد دائن ومهلهل وضعيف أو اقتصاد قوي لكنه متورط بأحمال أثقل مما تسمح به قدراته الفطرية. وما دامت هذه الحالة مستمرة لا أنتظر نهاية لثاني فوضى خلاقة، وأتوقع أن يتبعها موجة احنجاجات ثالثة، ونحن بحاجة لبعض الوقت ليتضح الاتجاه، وما يحدد طول هذه الفترة هو حسم الخلاف بين دوائر النزاع الدولي: أزمة روسيا – وأوكرانيا هي قميص عثمان، مجرد بالون اختبار. وأزمة غزة – وهي قميص عثمان آخر. والغاية منها رسم خط أحمر لقوتين إقليميتين، إيران وحلفاؤها وتركيا وزورق العثمانيين الجدد. وإلام سينجلي عنه غبار معركة الأتراك الأناضوليين مع الأقليات ودول الجوار. ولا أعني سوريا أو قبرص، ولكن اليونان وروسيا. وأخيرا المفاعل النووي الإيراني – وهو أيضا حجة واهية. غير إيران يوجد في آسيا أربع دول نووية، وكلها تعاني من أوجاع مع مجتمعاتها. والسلاح الذي لا يدعمه اقتصاد متماسك يكون قليل الأهمية، ولا يفيد بالدفاع ولكن بالانتحار.

ومسرحية المفاعل الإيراني مثل دراما الدفاع الجوي السوري، وأستطيع تشبيهها بدموع التماسيح. فالرعب النووي ليس حقيقيا على الإطلاق، ويأتي ضمن استراتيجية المبالغة بخطر العدو لتحشيد كافة الأسلحة ضده، ولتعزيز الجبهة الداخلية بحمى المقت والبغض. وهذا ما فعلته إسرائيل بالضبط عام 1982 حينما اشتكت من بناء القوة السورية في لبنان. ولكن كل تصرفاتها كانت تنم عن الخديعة المبيتة. ففي غضون 48 ساعة وصلت إلى أبواب بيروت، وفرضت شروطها على السوريين، وارتكبت أسوأ مجزرة في تاريخها منذ حرب 1948 مثلما فعلت داعش بالرقة والموصل. ولا أحد ينسى المبالغات التي سبقت أزمة أوكرانيا، ومنها سيناريو الاستيلاء على كييف في خلال يومين. ولكن نحن على أبواب العام الثالث وروسيا أبعد ما تكون عن عاصمة أوكرانيا. وكلاهما يحتل أجزاء من أرض الآخر. ولا يمكن التهرب من التشابه مع الواقع السوري.

بعد أكثر من 12 عاما على الأزمة لا تزال أجزاء واسعة من الشمال والشرق والجنوب بأيدي القوات الأجنبية. والثلاثي إيران، روسيا، والجيش عاجز عن أي اختراق. والأسوأ أنه بوضع الدفاع وليس الهجوم.

وبالعودة للنزاع الدولي. تباعد الانقلابات ليس دليلا على عدم التنسيق بين أطراف سايكس بيكو، ولكنها إشارة لتعدد الرؤوس المشاركة. ويضاف لذلك التحسب من الإدارة السوفييتية التي كانت تنقل سلاحها من كتف إلى كتف. والإحالة هنا لسياسة ذوبان الجليد، ثم الدخول في سبات بريجنيف، وهو معدة روسيا قبل أن يكون رأسها. والإنسان يخاف من معدته لأنها لا تحسن التفكير، وتستجيب لنداء الغرائز الأساسية. هذا غير التحسب من الجيل الصاعد في أوروبا وأمريكا.

قد يدل تشابه حركات الاحتجاج بأهدافها على تقارب سياسات الاتحاد الأوروبي، والتفاهمات التي تعقدها أوروبا مع أمريكا.

وبالتأكيد لا يوجد بهذا الصدد مؤامرة ماسونية أو صهيونية. فقد كبرنا على هذه المراهقات، مثلما تجاوزنا مرحلة اليسار الطفولي. والمسألة هي إعراب عن تلاقي المصالح بين المعسكر الغربي، الديمقراطي جدلا، فالديمقراطية لا يجوز فرضها بقوة السلاح، ولا سياسة التجويع والأمراض والحصار.

ولا أعتقد أن لدى الغرب أي مصداقية في الشارع العربي. وعداء الشارع للغرب يمثل نصف شعار الانقلابات.

بينما يعبر النصف الثاني عن شكوكه بالأصدقاء. بلغة أوضح بالشرق ومؤسسته العسكرية واشتراكياته التي تهدينا تأخرنا عن بناء المستقبل، وكبواتنا في ساحات المعارك. وربما هذا هو الباب الذي عبرت منه الثورات قبل أن تجهضها لغة الفوضى الخلاقة بكل ما بذرته في نفوسنا من يأس ورعب، وبطريقة لا تبتعد كثيرا عن مآل جمهورية بيافرا وحركة الماويين (لمحبي الأدب: يمكن قراءة شيماماندا نغوزي أديشي حول بيافرا، وف. س. نيبول عن الجيب الماوي في الهند). ولذلك يبدو لي أن التاريخ لا يكرر الآن نفسه، ولكنه يراوح في مكانه.